Chapitre XV

Charles VII & Louis XI.

et Louis XI fit briser l’anneau ducal…

Charles VII termina l’ouvrage de son aïeul Charles V, pour sortir le royaume de la féodalité.

Le dauphin devint le roi Charles VII, le 30 octobre 1422, au château de Mehun-sur-Yèvre. Il ne lui restait plus qu’à bouter l’Anglais hors de son royaume.

En 1422, les Anglais attaquèrent le château de Montaigu, près de Pontorson. Jean VI d’Harcourt vint au secours et chassa l’Anglais.

En septembre 1423, Jean d’Harcourt, comte d’Aumale, vainquit des Anglais à la Gravelle près de Laval. Sur le retour, il essaya de s’emparer pendant quelques jours de Saint-Lô pour faire des prisonniers, et rejoignit à Avranches Louis d’Estouteville, où le siège fut sans succès. De retour au Mont-Saint-Michel, le capitaine d’Estouteville reçut sa part du butin en artillerie et munitions. Harcourt repartit dans le Maine.

En récompense, Charles VII, remit à Harcourt la capitainerie de Pontorson et le comté de Mortain, occupé par les Anglais.

Les Dauphinois de Charles VII furent battus à Verneuil le 17 août 1424, où Jean VI d’Harcourt trouva une mort glorieuse. La capitainerie du Mont-Saint-Michel revint à Dunois, mais en 1426 Louis d’Estouteville, seigneur d’Ausseboc et de Moyon, qui en pratiquait déjà les fonctions, en était investi.

Le 22 octobre 1424 (le 7 mars 1425, selon d’autres sources), Arthur de Richemont, frère du duc de Bretagne, endossa la charge de connétable de France.

Le 7 octobre 1425, le duc de Bretagne et Charles VII signèrent un traité d’alliance, les Anglais perdaient un allié précieux. Pontorson fut emportée au Carême 1426 : le Connétable de Richemond y nomma comme capitaine le sire de Rostenan (Rostrenen).

Le siège de Saint-James, en mars 1427, fut un désastre, rn raison de la trahison du chancelier de Bretagne, Jean de Malestroit, ’évêque de Nantes.

Le siège d’Avranches, conduit par Rostrenen, lieutenant de Richemond, se termina par des pertes considérables, à cause de la lâcheté des chefs. Rostrenen se retrouva prisonnier et Bertrand de Dinan le remplaça.

Le jeudi-saint 17 avril 1427, Jean de la Haye, baron de Coulonces, se mit en accord avec la garnison du Mont Saint-Michel pour surprendre les Anglais. Il partit avec sa troupe de grand matin de Mayenne la Juhel, et arriva à point pour les Anglais : pris entre deux feux, ceux-ci furent battus. Nicolas Bourdet, capitaine anglais, se trouva prisonnier au Mont, tandis que Coulonces regagnait Mayenne sans accrochage.

En 1428, le comte de Warwick, et Jean de Talbot, lord Scales mirent le siège devant Pontorson ; malgré une défense héroïque, le château céda. Les défenseurs, le baron de Coulonces, de la Hunaudaie et de Châteaugiron, avaient pu s’échapper, mais ils se firent surprendre au passage de la Gueintre entre Huisnes et Courtils. Talbot ordonna de raser les murailles de Pontorson en 1429.

Le brigandage en Basse-Normandie était permanent. Le duc de Bedfort donna aux Anglais l’ordre de traquer les bandits avec des chiens et de les pendre, aussitôt saisis. Les Anglais n’occupaient que les hautes charges. Les vicomtes étaient Normands, et faisaient aussi emploi de receveurs : à Avranches, Vigor de Saint-Gabriel ; à Carentan Guillaume Biote et Jean Burnel ; à Cherbourg, Guillaume Girot ; à Coutances, Girard Pigouche et Thomas de Clamorgan ; à Valognes, Thomas Pelevé…

Le dauphin Charles VII, reconnu par une petite partie de la France (on l’appelait le petit roi de Bourges), se retrouva au centre de notre pays avec l’appui des Armagnacs et des Méridionaux. Il songea à s’exiler en Écosse quand l’arrivée et l’épopée de Jeanne d’Arc lui rendirent la conscience de ses responsabilités et de sa légitimité. Jeanne d’Arc la Pucelle mena en un an une rapide et efficace action militaire. De simple bergère, elle se retrouva grand capitaine militaire, aussi à l’aise sur le champ de bataille qu’en la garde de ses moutons.

Le comte de Salisbury, Thomas de Montaigu, après avoir débarqué à Calais, renforça son armée en Normandie. En juin, Salisbury avança en conquérant dans le Maine, contre le petit royaume de France du roi Charles VII. Après bien des succès, sans rencontrer de résistance, que ce soit à Nogent, en Beauce, où au château de Beaugency, il occupa Jargeau et Châteauneuf début octobre, et le 12 mit le siège devant Orléans, dernier rempart du « roi de Bourges ».

Le 29, Jeanne d’Arc, après quelques exploits, mit les Anglais en déroute ; ils abandonnèrent le siège devant Orléans le 8 mai. Puis intervinrent les victoires de Jargeau le 14 juin, et de Patay le 18…, le comte de Suffolk à Jargeau, Talbot, Thomas Scales, Jean Falstof, de nombreux capitaines anglais furent faits prisonniers.

Le duc de Bedford, dès le 26 juin, ordonna de garnir et réparer toutes les places où il en faudra, et de démolir celles dont la défense offrait des difficultés. Pontorson fut démantelée dès le mois de juillet.

Charles VII était sacré roi à Reims le 17 juillet 1429.

Jeanne était faite prisonnière à Compiègne par le capitaine Jacques de Flavy, puis enfermée à Arras de septembre à novembre 1430, elle fut transférée à Rouen pour y subir son martyre le 31 mai 1431.

Le 19 juillet, le jeune Henri VI, roi de France et d’Angleterre, fit une entrée solennelle dans Rouen, en novembre, on le couronna à Paris.

La guérilla s’amplifia dans cette Normandie occupée, et la répression devint de plus en plus dure. Pour le régent Bedfort, l’insécurité s’installait tait grande. Elle devint générale avec les maquisards, les troupes plus ou moins régulières, les bandes anglaises, les écorcheurs français, qui ravageaint et pillaient.

A Cherbourg, la garnison avait été réduite par l’envoi de renforts contre Jeanne d’Arc. Un complot s’organisa contre l’occupant, sous la conduite de Philippot Lecat. Mais il fut découvert, Lecat et ses complices arrêtés. Le lieutenant général de la vicomté de Valognes et Vincent Ymbert, avocat du roi, furent demandés pour juger les révoltés. L’instruction sa passa du 15 au 18 juillet 1429. Les complices furent libérés, et Lecat décapité en public à Cherbourg, par le bourreau de Valognes, Jean Marescot, qui reçut 60 sols pour son œuvre.

Ambroise de Loré, assiégé par les Anglais dans Saint-Célerin (72) à trente lieues (120 km) de Caen, se permit, avec 700 hommes, de quitter la place, pour monter une expédition contre la foire Saint-Michel, qui se tenait devant l’abbaye de Saint Etienne à Caen. La surprise fut totale ; Loré ramena un grand butin, ainsi que des prisonniers anglais et français. Sur le retour, la compagnie ne rencontra aucune difficulté. L’expédition avait duré une semaine.

En 1433, le gouvernement anglais ordonna d’armer les gens des campagnes. Furieux, trois chefs de mercenaires, Richard Venables, Waterhoo et Roger Yker, qui campaient près de l’abbaye de Saint-Pierre-sur-Dives avec 300 hommes à cheval, dressèrent un plan pour faire échouer cette initiative.

Venables fit assassiner quelques habitants de Saint-Pierre. Les paysans apprenant l’événement, se rassemblèrent à côté du village de Vicques. Venables, qui n’attendait que ce moment ordonna l’attaque et fit massacrer 1200 paysans sans défense. Le duc de Bedford le fit arrêter avec ses complices, et condamner aussi pour l’abbaye de Savigny-le-Vieux dans le Mortainais, qu’il avait occupée et défendue pendant plusieurs mois. Venables et les autres furent traînés au supplice à Rouen, attachés à la queue d’un cheval,

La misère, la dépopulation, les terres non cultivées, poussaient les gens à la révolte. Le duc de Bedford avait autorisé l’importation de blé pour la Normandie. Une mesure qui fut mal reçue : la colère monta parmi le peuple. Par milliers, les habitants de la région essayèrent de prendre Caen, mais la répression fut effroyable sous l’autorité de l’Anglais Scales. Le duc d’Alençon, compagnon de Jeanne d’Arc, leur envoya Loré et des hommes d’armes, mais sans succès. Le duc amena les révoltés mettre le siège devant Avranches, sans succès ; alors la troupe se disloqua.

Les paysans se soumirent aux Anglais, voyant que leur roi Charles VII ne s’occupait pas de sa province normande…Un semblant d’ordre régnait désormais dans le Cotentin, avec des habitants occupés à survivre.

Les capitaines anglais recevaient leurs gages par les états de Normandie de Rouen. A cette époque, les commandants de places ou de baronnies s’appelaient Guillaume de la Pôle, comte de Suffolk à Avranches, Tombelaine, Bricquebec et Hambye pour 900 livres ; Richard Burdet à Carentan, pour 600 livres ; John Talbot à Coutances, pour 800 livres; Thierry Robesard, fils Jean, à Hambye, pour 500 livres ; Thomas Hatefeld à La Haye-du-Puits, pour 500 livres. Dans les gardes de château, on peut citer Jean de Robessard, pour Saint-Sauveur-le-Vicomte ; Jean Harpeley et Robert Conyers, lieutenants de Cherbourg pour Bedford ; Here John, pour le Pont-d’Ouve ; Hue Spencer, bailli du Cotentin, pour Saint-Lô ; John Burg, pour Régnéville-sur-Mer ; Thomas Rempston, pour Saint-James de Beuvron ; André Ogard, pour Vire...

Pour la région du Nord Cotentin, on peut citer (avec des oublis) : Olivier de Mauny comme lieutenant, Nicole Paisnel, Henri Meurdrac, Guillaume de la Luzerne, Robert de Fontenay, Jean de la Motte, Jean Aux-Epaules de Sainte-Marie-du-Mont, Guillaume et Thomin de Percy, Jean de la Haye, Guillaume Patry, Guillaume de Colombières, Guillaume des Marets, Jean Pigace, Thommelin Rabez, Guillaume de Sottevast, Jean de Reviers, Jean, Marguerin et Colin Houel, Jean Guitton, Thomas de la Paluelle, Pierre Bacon, Thomas du Boys de Pirou…

Dans le Sud-Cotentin, les Anglais profitèrent de l’incendie de la ville du Mont, en grande partie détruite le lundi de la Quasimodo 1433 (premier dimanche après Pâques). Après les tentatives sans succès de 1425 et 1429, ils préparèrent avec minutie ce siège ; 20000 hommes d’armes furent réquisitionnés, avec une artillerie et des canons à poudre.

Le 17 juin 1434, l’Anglais Scales se présenta devant le Mont. A la première ouverture dans la première enceinte de la ville, les Godons se crurent déjà victorieux. Alors apparut le capitaine Louis d’Estouteville, avec ses vaillants gentilshommes, qui bousculèrent tous les rêves de Scales. Les Anglais furent si vertement repoussés des grèves, que les survivants se retirèrent en leur bastille d’Ardevon. (De cette bataille témoignent encore, à l’entrée du Mont, deux bombardes ou michelettes, avec leurs boulets de pierre).

Les bastilles de Servon, Tanis et Les Pas étaient abandonnées et détruites, celle d’Ardevon renforcée. Saint-Jean-le-Thomas vit sortir de son sol une nouvelle fortification en pierre, origine du futur château.

En janvier 1435, les Français brûlèrent la bastille d’Ardevon, malgré un hiver des plus rigoureux, comme le rappelle la chronique du Mont-Saint-Michel : « en celuy an fut le plus grant yver, qui fust de mémoire d’hommes, quar il mourut tant dloyseaulx de bestes et de poissons que ce fut merveilleuse chosse ».

Le Mont était bien défendu. Dans l’église, une plaque rappelait le nom des cent dix-neuf chevaliers qui l’avaient préservé des Anglais, défenseurs du Mont, mais si l’on croit les revues, ils étaient beaucoup plus nombreux.

Un jour de 1439, les sires Jean de Guiton et la Paluelle de Saint-James surprirent, à l’aurore, la garnison anglaise de Genêts. Les Godons se réveillèrent sous les coups de haches et de lances, des nefs furent brûlées, mais une partie de la garnison réussit à s’enfuir sur deux bateaux ; les Français regagnèrent la région de Saint-James sans être inquiétés, et avec un beau butin.

Pour se venger, le Sire de Scales, ruina le port de Genêts. Il acheta le 14 octobre 1439 à Jean ou Raoul d’Argouges, seigneur de Gratot, le fief de Lihou, « pour un chapel de roses vermeilles »

Scales y construisit un fort avec son port abrité sur le roc solitaire du Lihou en Granville, en partie bâti avec les matériaux du village de Saint-Pair. C’est de cette époque que date la tranchée des Anglais, cette coupure dans le roc entre le casino et le centre de thalassothérapie, que fit tailler Scales pour isoler le fort à marée haute.

Cette place forte fut prise « d’eschelle », par les Français d’Estouteville, capitaine du Mont, le 8 novembre 1442. Charles VII finit la construction du château-fort, commencée par les Anglais, et signa une charte la consacrant en tant que ville de son royaume. Ainsi est née Granville.

Après des négociations, le traité d’Arras, qui devait laisser aux Anglais la Normandie et la Guyenne, ne se conclut pas. Le duc de Bourgogne se rapprocha de Charles VII, Bedfort en mourut d’effroi le 14 septembre 1435 à Rouen. Le duc d’York devint le nouveau régent, avec la ferme intention de reprendre la guerre, pour rendre définitive cette occupation du sol français.

Charles VII ne se préoccupait pas de reconquérir la Normandie, tant était grande la désolation, avec ces troupes de mercenaires de tout bord qui dévastaient sans cesse et sans aucun égard toute la région. Les Etats de la province normande se tournèrent alors vers le jeune roi d’Angleterre Henri VI, en janvier 1436.

Dans ces années 1437-1438, la guerre continua d’agiter la provinc, mais plutôt aux frontières. Les châteaux étaient pris et repris, démolis suivant les cas : comme celui de Saint-Denis-le-Gast, ou la forteresse de la Prévostière en Beauchamps, détruite en 1440…Les nobles s’étaient retirés aux limites de la province, pour entreprendre leur guerre personnelle. Il ne resta que les gens d’église et le menu peuple.

Mais le royaume de France, comme son roi, reprenaient de l’assurance. Paris avait été repris, avec le fort de Vincennes, le lundi gras 1436 ; le roi de France Charles VII y fit son entrée le 12 novembre 1437.

En novembre 1439, Le connétable de Richemont, avec son armée victorieuse, entraîna ses routiers sur les frontières de la Normandie. Il décida de reprendre le siège de l’inaccessible forteresse d’Avranches, avec sa forte pente et ses hautes murailles. Le duc d’Alençon et le maréchal de France André de Laval, sire de Lohéac, réunirent à Château-Gontier une imposante force d’artilleriesn, bombardes, canons et autres engins. Une jonction s’opéra devant Avranches avec le connétable. Malgré cette puissante artillerie et des assauts répétés,la ville résistait toujours. Au bout d’un mois, le dernier assaut se solda un désastre.

Les Anglais Dorset, Talbot et Scales étaient au secours de la garnison avec d’importants renforts, pour s’établir sur la commune de Vains-Saint-Léonard. Le Pont-Gilbert, seul point de passage, étant fort bien défendu, un gué fut trouvé sur la Sée, et ainsi les renforts purent entrer dans Avranches.

Trahi par certains de ses lieutenants, qui s’étaient retirés devant le renfort reçu par les assiégés et leurs sorties victorieuses. Le connétable, fut dans l’obligation de lever le camp. Arrivé avec 6 000 hommes d’armes Richemond repartit avec seulement 100 lances sur Dol, pour aller à Angers rendre compte au roi. Tout le bagage (artillerie et victuailles…) tomba aux mains des Anglais.

Le roi, après enquête sur cette affaire, se plaignit que les hommes de guerre traînaient à leur suite jusqu’à dix personnes de « sequelle, telles que pages, femmes, vaslets et tout telle manière de coquinailles qui n’était bon qu’à détruire le peuple ». C’est à partir de ce siège que Charles VII, par l’ordonnance du 28 avril 1448, créa les francs-archers, que l’on peut considérer comme la première armée permanente du royaume.

Les grands seigneurs accueillirent mal ce projet et formèrent une ligue à Blois, dite la Praguerie, pour prendre comme chef le Dauphin Louis (futur XI). En 1440, le connétable de Richemont et Pierre de Brézé maîtrisèrent rapidement la révolte en Auvergne.

Jean de Beaufort, duc de Somerset, prépara une grande expédition pour reconquérir les domaines de France. Cherbourg vit débarquer 10 000 hommes d’armes et une importante artillerie. Somerset, avec son armée, traversa tout le Cotentin, enleva la place de la Guerche, pour mettre le siège devant Pouancé, qu’il abandonna au bout de deux mois. Le duc revint sur Cherbourg en traversant le Bessin, pour rembarquer vers l’Angleterre.

Les corsaires Français et Bretons portèrent la terreur sur les côtes anglaises en multipliant raids et pillage.

Les deux royaumes étaient fatigués. Charles VII avait besoin d’un arrêt pour réorganiser l’armée. Les Anglais, après cette triste escapade, ne se sentant plus en force, désiraient garder les possessions restant en leur pouvoir en Normandie et en Guyenne. Le mariage de Marguerite d’Anjou (Marguerite petite-fille de Louis, frère de Charles V) avec Henri VI, roi d’Angleterre (petit-fils de Charles VI) en fut l’occasion.

Ainsi se formèrent en Angleterre deux factions rivales, qui allaient peser sur l’histoire du pays. D’une part, la reine et les ducs de Suffolk et de Somerset ; de l’autre les nobles exclus du pouvoir commandés par le duc d’York, (descendant de Lionel de Clarence, deuxième fils d’Edouard III) Henri VI lui descendait du troisième fils d’Edouard, Jean de Gand.

Le 20 mai 1444, une trêve fut conclue à Tours entre les deux pays qui arrêtait les hostilités pour vingt-deux mois, et fut prorogée jusqu’en 1449.

Le pays, surtout la Normandie anglaise connut un temps de paix. Les villages, les villes se repeuplèrent, les charrues labourèrent de nouveau les terres, le commerce reprit un essor. Des ordonnances demandèrent aux hommes de guerre de rester dans leurs garnisons, sous peine capitale.

Mais hors de la province occupée, Charles VII rassembla les routiers anglais et français, pour aller batailler sous le commandement du dauphin Louis. Une deuxième troupe se forma pour batailler contre Metz. Les troupes revenues recommencèrent leurs brigandages. La discorde reprit. L’Angleterre elle aussi vivait ses premiers troubles de guerre civile, entre les Plantagenêt et les Tudor, qui se battaient pour l’occupation du trône. Le duc de Gloucester était assassiné le 28 février 1447, sur ordre du duc de Suffolk, qui sera décapité en début mai 1450.

Charles VII prit fait et cause pour sa ville et envoya à Fougéres 300 lances sous le commandement de deux Bretons, l’amiral Prégent de Coëtivi et le maréchal de Lohéac. Après neuf semaines de siège, Fougères capitula le 5 novembre. On dit que Surienne céda suite à l’instigation de sa fille Jeanne, épouse de Richard Aux Epaules, seigneur de Sainte–Marie-du-Mont, un des défenseurs du Mont-Saint-Michel.

A l’assemblée des Roches-Tranchelion le 17 juillet 1449, Charles VII décida de l’offensive pour la reconquête de la Normandie. (Procès-verbal de l’assemblée. Biblio. Nat.ms.fr,4054, fol.153). Il déclara la guerre aux Godons (anglais) le 31 juillet. L’armée royale fut divisée en trois corps, qui devaient opérer séparément.

Jean de Bourbon, comte de Clermont, frère aîné du Sire de Beaujeu et de l’amiral Louis de Bourbon dit le Bâtard, rejoignit l’armée de Dunois au siège de Chambrais (aujourd’hui Broglie, Eure) pour recevoir la capitulation du commandant anglais vers le 25 septembre 1449.

A la fin du mois, le château d’Exmes suivit le même exemple, ce qui ouvrait la route d’Argentan, qui se rendit aux Français le 4 octobre. Tandis que l’armée de Dunois se dirigea sur Rouen, le duc de Somerset traita avec Charles VII en compagnie de Clermont le 23. Clermont accompagna le duc pour son retour à Rouen.

Le 29 octobre, l’Anglais Somerset rendait la place de Rouen, et prenait garnison à Caen.

Charles VII fit son entrée triomphale dans Rouen le 10 novembre, puis regagna Paris.

Continuant leur campagne, Dunois et Clermont reprirent Harfleur en début janvier. Honfleur, après un mois de résistance au siège, offrit sa capitulation le 18 février.

En Haute-Normandie, les comtes d’Eu et de Saint-Pol avaient repris l’offensive victorieusement.

Le connétable de Richemond partit en campagne avec les sires de Lohéac, de Couvren, Louis d’Estouteville, capitaine du Mont-Saint-Michel et son fils cadet Jean seigneur de Bricquebec, de Moyon, de Gacé et de Hambye, Joachin Rouault. Michel d’Estouteville seigneur de Moyon et fils aîné de Louis, son lieutenant au Mont, était resté à la garde de celui-ci.

Les vainqueurs de Saint-James se portèrent sous Saint-Guillaume-de-Mortaing, Joachim Rouault étant chargé du siège. Ils surprirent les Anglais en attaquant dès leur arrivée les faubourgs, qu’ils enlevèrent de force, puis se lancèrent à l’attaque du château, malgré les hautes murailles. Dès l’aube du premier jour et jusqu’à la nuit, les Godons, malgré leuropposèrent une défense héroïque, mais le lendemain, 25 août 1449, le capitaine anglais Jaucourt dut capituler. Il ne restait dans la forteresse que cinq hommes capables de tenir les armes.

Les troupes se reposèrent quelques jours dans les communes avoisinantes de la baie.

Richemond envoya par la mer à Granville l’artillerie du Mont, pour être acheminée au siège de Coutances. Jacques du Luxembourg partit avec une avant-garde pour commencer le siège, et se présenta le 9 septembre devant Coutances, pendant que le corps d’armée faisait étape à Granville. Le Connétable arriva avec le reste de son armée. Dès le lendemain, l’artillerie se fit entendre, mais la population refusait de prendre part à la défense des murailles. Le capitaine Gough, en renfort avec sa garnison de Bayeux, ne put empêcher la libération de la ville. Le capitaine Etienne de Montfort se vit obligé de signer la capitulation le 12, Geoffroy de Couvran devenant le nouveau capitaine.

Après la capitulation de Saint-Lô, les garnisons françaises furent les bienvenues dans les places de Chanteloup, avec d’Estouteville ; Hambye, Haville, Pirou, Laulne, La Motte-l’Evêque, Neuville, Thorigny, Montebourg, avec l’abbé Guillaume Guérin, qui avait maintenu à l’abbaye un actif réseau de résistance à l’Anglais.

Dans la ville de Carentan, occupée par une nombreuse colonie d’Anglais, on avait couru aux armes.. L’armée de Richemond, aidée de la commune de Saint-Lô, décida les Carentanais à négocier ; ils avaient d’abord refusé violemment, mais capitulèrent aux premières sommations d’artillerie, sans attendre l’assaut final.

La ville de Carentan s’étant rendue le 29, la garnison anglaise sortit de la place, et les habitants furent maintenus dans leurs biens. Mais la ville dut payer une amende de 2000 livres.

Devant l’occupation du fort de Pont-d’Ouve, la place qui défendait l’entrée du Clos du Cotentin, plusieurs châteaux des environs se rendirent sans combattre.

La porte du Clos du Cotentin avait sauté, la reddition des villes du pays pouvait commencer.

Au château de Valognes, devant l’avancée des Français et les sommations d’André de Lohéac, la garnison capitula sans résistance, et les Anglais quittèrent le château avec leurs biens.

Le 11 octobre, Le château de Gavray, avec ses hautes murailles et sa défense naturelle, n’était pas facile à escalader. Le capitaine André Trolop en assurait la défense. Sans artillerie, les assiégeants lancèrent des assauts le 10 octobr ;, ils furent violemment repoussés. Dans la nuit Jacques du Luxembourg, d’Estouteville et la Hunaudai,e creusèrent avec les Bretons des marches dans la falaise, et ouvrirent une brèche dans la base de la muraille. A l’assaut du matin, ils se protégèrent avec des volets et des portes comme écus, pour monter bien à l’abri des projectiles. Les assiégés s’affolèrent et jetèrent du haut des remparts le drapeau en signe de capitulation, le 16 octobre. Jacques du Luxembourg en devint le nouveau capitaine.

L’armée quitta le Nord-Cotentin pour ses quartiers d’hiver ; elle devait revenir au printemps. Une forte garnison avait été mise à Valognes. Mais la peur des garnisons anglaises encore dans la région, cells de Cherbourg et de Saint-Sauveur, restait bien réelles : des Cotentinois émigrèrent quand même.

Les Anglaisd’ailleurs reprirent leurs exactions.

La place de La Haye-du-Puits se retrouvant sans chef, les Anglais de Saint-Sauveur décidèrent d’en profiter pour organiser une embuscade. Ils se cachèrent dans le bois du Chasse-Larron, et une petite troupe alla provoquer la garnison. Les habitants excités par ce défi sortirent du château, et se mirent à la poursuite des Anglais, qui les entraînèrent vers le lieu désigné. Les taillis n’étant pas assez touffus, la supercherie fut découverte à temps, et la fureur des Cotentinois se déchaîna. Les Godons furent déconfits : cinquante prisonniers et 80 chevaux regagnèrent La Haye-du-Puits.

La garnison de Saint-Lô avec Rouault et Couvren, surprit et battit une troupe d’Anglais à côté des Vaux de Vire.

Les places d’Alençon, Argentan, Château-Gaillard, Condé-sur-Noireau, Exmes, Fresnay sur Sarthe, Gisors, Touques, furent reprises dans les mois de septembre et octobre.

A la fin février 1450, toute la Haute-Normandie échappait aux Anglais.

Les garnisons de Cherbourg et Saint-Sauveur demandèrent plusieurs fois avec insistance des renforts. Avec les dissensions intérieures des gouvernants anglais, Henri VI, ne put réunir que péniblement une troupe de 3 à 4 000 mercenaires, qui attendait en vain leur solde à Portsmouth. L’évêque Moleyns se présenta seulement pour le paiement en janvier. Les mercenaires l’accusèrent d’avoir détourné une partie de l’argent et trahir ainsi la cause de l’Angleterre en France, et le tuèrent. La troupe débarqua à Cherbourg à la mi-mars 1450, sous le commandement de Thomas Kyriel.

Le duc de Somerset qui défendait Caen, voulait reprendre les places prises autour de la ville, et pour cela, Kyriel avec son armée de secours faire une jonction avec les garnisons de Bayeux et Vire. Kyriel prétexta qu’il était impossible de se rejoindre, les Français tenant les places de Carentan, Saint-Lô et le Pont-d’Ouve.

Kyriel resta sur son idée : les garnisons de Saint-Sauveur et Bricquebec firent la jonction devant Valognes pour prendre la ville, le 22 mars 1450, jour des rameaux. Les assiégeants croyaient déjà en ville gagné :, les églises furent pillées, profanées jusqu’aux vases sacrés…Dans l’église d’Yvetot-Bocage, ils brisèrent une statue en bois, croyant qu’elle renfermait un trésor. Le capitaine du château, Abel Rouault, frère de Joachin, envoya un messager à Coutances pour avoir du secours. Kyriel avec son armée de 6 000 hommes ravagea tout le littoral, et fit venir devant Valognes de l’artillerie, qui causa de grands dommages au château. Après trois semaines de résistance et ne voyant pas de secours, Rouault se rendit.

Kyriel prit possession de Valognes et nomma capitaine le sire de Siseval, et pensa mettre le siège devant La Haye-du-Puits. Somerset réussit à le convaincre de joindre toutes leurs forces dans le Bessin, pour prendre Carentan et Saint-Lô, et rétablir les communications entre Caen et Cherbourg. Kyriel quitta Valognes, le 12 avril.

Le jeune comte de Clermont, nommé par Charles VII pour venir au secours de Valognes, arriva à Carentan avec 500 lances pour faire sa jonction avec les forces de l’amiral Coëtivy ; mais Valognes avait capitulé.

Fallait-il attendre le connétable, ou empêcher le passage des Veys à Kyriel ? Clermont discuta de la question avec de Brézé et l’amiral de Coëtivy…

En cas d’une jonction de Kyriel avec Somerset, les forces anglaises compteraient plus de 10000 hommes, et une fois entrées dans les bois du Bessin, les autres garnisons anglaises viendraient immédiatement en renfort. Ce qui était dangereux et pouvait compromettre l’avenir. La noblesse et la bourgeoisie du Cotentin ne voulaient pas continuer cette guerre : ils forcèrent le commandement à attaquer avant les Veys.

C’est à Dol de Bretagne que le connétable de Richemond apprit par Clermont les nouvelles venues du Cotentin. Il se mit aussitôt en route, avec le sire de Laval, le maréchal de Lohéac…Le 13 avril au soir, il était à Granville, le lendemain à Coutances Richemond reçut le messager venu de Carentan, qui le mit au courant de la situation. En arrivant à Saint-Lô, il dépêcha en éclaireurs Guillaume Poisson et Etienne Dubourg. De retour le 15, au lever du jour, le connétable apprit que les 7000 Anglais de Kyriel avaient passé les Veys, se dirigeaient sur Bayeux, et que les capitaines français provoqueraient la bataille en attendant ses renforts, dans les environs de Trévières.

Kyriel, avec Robert de Ver et Henri de Norbury, avait passé les Veys malgré une faible attaque des habitants de Carentan, le 14 avril. Mathieu Gough (Goth), capitaine de Bayeux, quitta le groupe pour aller chercher sa garnison en renfort. Le comte de Clermont, de Brévands, vit la mùanoeuvre, mais il se réserva pour agir au moment opportun sur un terrain en sa faveur.

Clermont devait attaquer au village de Vieux-Pont, où la chaussée se rétréci, et obligerait les Anglais à un étirement de leur colonne.

Le 15 à l’aube, une autre opportunité se présenta. Les Anglais ayant bivouaqué au village de Formigny, Clermont décida de profiter du moment de la surprise, et sa petite armée se déploya avec Pierre de Brézé à la limite de Formigny. Deux couleuvrines mises en batteries par le Génois Guiribault, sous la protection des archers, firent merveille et décontenancèrent les Anglais.

Kyriel lança sa cavalerie, qui déborda les Français pour s’emparer de la petite artillerie. L’amiral de Coëtivy, devant cette perte, ne pensait pas pouvoir tenir.

Sur la hauteur d’Engranville dominant le champ de bataille, apparut les éclaireurs de l’armée de Richemond. Pierre de Brézé, devant l’arrivée prochaine de ce renfort, entreprit une contre-attaque, entraînant ses hommes dans un sursaut d’orgueil victorieux.

Richemond,forçant la marche, avec ses 400 lances et 800 archers, rejoignit Clermont, et lerus forces unies bousculèrent les Anglais ; les couleuvrines étaient reprises. Après une courte délibération des deux commandants, la lutte se poursuivit pendant deux heures, pour jusqu’à la prise du village. Les Anglais furent dans l’obligation de se rendre.

Thomas Kyriel et Henri de Norbery se trouvaient parmi les 1300 prisonniers amenés à Saint-Lô.

Cette journée du 15 avril 1450 se termina par cette fameuse victoire de Formigny, où 3 500 Français battirent 7 000 Anglais, qui y laissèrent 3774 morts.

La déroute des Anglais, c’était la liberté pour la Normandie, et son rattachement définitif au royaume de France. La fin aussi pour la Normandie de cette funeste guerre de cent ans, dont elle fut un des enjeux. Le pays normand ne verra plus ces troupes anglaises, navarraises, valoises avec les sinistres compagnies, et le peuple ne sera plus tributaire de l’humeur belliqueuse et sadique de la soldatesque. Du moins pour quelques années…

Quatre jours après cet événement, l’amiral de Coëtivy raconte dans une lettre (Dom Morice, t II, Col.152) « Mercredy dernier furent les Anglois desconfits…en un lieu nommé Fromigny, et estoient lesdits Anglois de cinq à six mille combattans, qui tous ont esté, ou guerre ne fault, morts ou prins. Mais à vous dire la vérité, je crois que Dieu nous y amena M. le connestable ; car, s’il ne fust venu à l’heure et par la manière qu’il y vinst, je doubte que entre nous qui les avions atteints les premiers et faict mettre en bataille d’une part, et nous estions mins en bataille d’autre part devant eux, n’en fussions jamais sortis sans dommaige irréparable, car ils estoient de la moitié plus que nous n’estions… »

Après six jours de siège, les Français de Dunois et du comte de Clermont firent capituler Bayeux le 18 mai. Richemond en fit autant avec Vire, qui capitula le 24.

Le connétable se rendit au siège d’Avranches, que dirigeait son frère le duc François de Bretagne. Richemond passa sa première nuit à Ponts-sous-Avranches. Le lendemain l’artillerie se mit à battre les murailles. Le siège de la ville, que défendait John Lampet, avec une garnison de 500 hommes, fut des plus rigoureux. Les sorties de la garnison entraînèrent de fortes escarmouches.

La ville se rendit le 12 mai, et Louis d’Estouteville, capitaine du Mont, en fut le gouverneur. Les privilèges du clergé restaient les mêmes qu’avant l’occupation anglaise, les habitantsétaient rétablis dans leurs droits et privilèges, et une amnistie générale de tous les délits et crimes était convenue.

Le connétable se dirigea sur Coutances avec ses trois cents lances bretonnes. Il envoya une troupe avec Jacques du Luxembourg et Odet d’Aidie… mettre le siège devant Saint-Sauveur. La place était toujours défendue par Jean de Robessart, depuis trente ans en poste. Malgré sa garnison de deux cents hommes, Robessart vit bien que toute résistance était inutile. Il capitula en trois jours et rendit le château. Robessart Le capitaine Jean de Robessard et ses 200 hommes rejoignirent la garnison de Cherbourg.

La place de Bricquebec se rendit, sans attendre que l’on dressât le siège. Valognes capitula à la première sommation. L’Anglais Thomas de Siseval proposa de se retirer avec ses 120 hommes, en emportant ses bagages. Le maréchal de Lohéac et Geoffroy de Couvren, trop heureux de ce dénouement, en acceptèrent la proposition. La garnison alla grossir celle de Cherbourg ; et Le sire d’Estouteville se vit restituer la place de Bricquebec.

Pour la petite histoire, les revenus de la seigneurie de Saint-Sauveur étaient très élevés, celle-ci fut remise au sire de Villequier, dont l’épouse était la maîtresse de Charles VII…

Lohéac rejoignit le connétable avec son armée, avec d’abondantes vivres provenant du Cotentin. Richemond se présenta devant Caen, qui fit sa reddition.

Le premier juillet le traité de capitulation était signé avec le duc de Somerset, que le connétable conduisit pour son embarquement à Ouistreham.

Le 6 juillet, Dunois fit son entrée dans Caen.

L’Anglais Talbot capitula dans Falaise, mais resta libre.

Le siège de Cherbourg pouvait se mettre en place. Le roi décida d’y mettre des moyens puissants, pour parvenir à chasser les Anglais du sol français. La ville étant imprenable du côté de la terre, seul le côté mer pouvait apporter le succès. La place se trouvait défendue par le capitaine Gouel et ses 1500 hommes. Le connétable se présenta devant la ville avec la fine fleur du royaume : les comtes de Clermont et de Laval, d’Estouteville, l’amiral de Coëtivy, les maréchaux de Lohéac et de Culent, Tudual le Carmoisier dit le Bourgeois…deux mille francs-archers du Cotentin renforçaient l’armée, suivant les nouvelles dispositions de Charles VII.

Le siège débuta au début de juillet. on comptait fort sur les nouveaux canons des frères Bureau. : Jean, qui excellait dans l’art des sièges :Gaspard, fondeur remarquable, grand maître d’artillerie, qui avait trouvé l’ingénieuse idée de faire parler la poudre, sans se soucier de l’arrivée des marées : il fit installer sur la grève une batterie de bombardes, chargée de pierres et de poudre. Avant la montée de la marée, les bombardes restaient sur place, enveloppées de peaux et de graisses résistantes aux infiltrations de l’eau saline ; quand la marée se retirait, les enveloppes enlevées, les canons reprenaient leur bombardement incessant. Cela étonna fort et démoralisa autant la garnison, que les assauts répétés, qui ne laissaient guère de repos aux assiégés.

Coëtivy, capitaine de Granville, fut tué d’un coup de couleuvrine, comme Le Cramoisier, bailli de Troyes…

Le capitaine Gouel (Thomas Gower), ne voyant aucun secours, pensa que le duc de Somerset avait abandonné la Normandie et négocia avec Jacques Cœur, argentier du roi, pour rendre la ville, contre 40 000 écus ; de plus, son fils était prisonnier…Le 12 août, Gouel capitula, et le dernier Anglais quitta Cherbourg le 14, pour ne plus jamais revenir en occupant.

A Cherbourg, les faubourgs et l’abbaye étaient ruinés une nouvelle fois, mais la place avait prouvé sa valeur militaire et maritime. Pour l’avenir, le roi Louis XI octroya une chartre, le 6 février 1464, pour repeupler Cherbourg intre muros et organiser la garde : « ceux qui dorénavant y viendront faire leur demeure au-dedans de la clôture et fermeté d’icelle…octroyons qu’ils soient et demeurent perpétuellement dorénavant et à toujours francs, quittes et exempts de toutes tailles, aides, impositions…»

Barfleur qui avait été le port préféré des ducs, sortit ruiné de ce long conflit, et devint un simple port de pêche.

Le sire Jean de Bueil (Breil), comte de Sancerre, remplaça l’amiral Coëtivy, pour devenir le premier gouverneur de Cherbourg. On répara les dégâts des fortifications. Une tour à trois batteries fut construite, pour recevoir les dix-sept canons qui pointaient sur la grève du port, là se trouvèrent les canons français lors du siège.

Jean de Lorraine prit le gouvernement de Granville.

Richemond, le 20, s’arrêta dîner à Valognes pour rejoindre Château-du-Loir, où l’attendait le roi, pour la réorganisation de la Normandie.

En ce début de 1451, le roi donna le commandement au connétable de Richemond et de Clermont pour la campagne en Guyenne, où la domination anglaise était encore très forte.

Louis de Bourbon dit le Bâtard, commandait l’arrière-ban de son frère Jean de Clermont, où il se distingua dans l’armée royale.

La région bordelaise était investie. La prise des places de Blaye le 24 mai, et de de Bourg-sur-Mer, le 29, sur la Girande, affaiblissaient changèrent la situation de Bordeaux : dès le 12 juin, la ville entama des négociations avec les deux lieutenants du roi. Le 30 juin, faisait une entrée triomphale dans Bordeaux.

Bayonne, dernier retranchement des Anglais en Guyenne, se rendait le 20 août.

Mais dans Bordeaux, la population se révolta contre la présence française, et l’Anglais John Talbot, comte de Shrewsbury, reprit la ville, sous les ovations des Bordelais, le 23 octobre 1452.

L’expédition se termina en Guyenne, le 17 juillet 1453, par la victoire de Castillon-Lamothe-Montravel, dans la plaine de Coly, sur les Anglais du vieux Talbot, l’ancien gouverneur d’Avranches, qui y trouva la mort à plus de 70 ans.

Cette victoire marquait le départ définitif et le déclin de la domination anglaise en France.

Le 9 octobre 1453, le traité fut signé à Montferrand. Les Anglais rembarquèrent sur les vaisseaux français pour un retour définitif.

Ainsi se termina la guerre de Cent Ans.

Le dauphin Louis, après la victoire de Formigny, essaya avec lappui des nobles et les évêques, de s’accxaparer la Normandie, mais les Normands, las de cette longue guerre restèrent fidèles au roi. Le dauphin Louis se souviendra de ce refus.

Les frontières de mer et les places et châteaux reçurent des garnisons. Le Cotentin se releva rapidement et connut moins de brigandage.

Charles VII confirma la charte, chère aux Normands, en 1458.

Cette année 1458 vit mourir, Arthur III, duc de Bretagne et connétable de France.

Tombé dans un état dépressif le plus extrême, Charles VII refusant toute nourriture, meurt à son tour, dans son château de Mehun-sur-Yèvre, en Berry, le 22 juillet 1461.

Louis XI, le nouveau roi

Le dauphin n’avait pas revu son père depuis vingt ans. Il apprit la nouvelle de sa mort avec indifférence, et partit pour la chasse comme il l’avait prévu. C’était un cavalier infatigable, toujours en voyage, chasseur acharné et émérite, il aimait le bon vin et la bonne chère. Louis eut beaucoup de maîtresses éphémères, fugitives, jamais en titre. S’il cacha sa vie privée, elle fut bien remplie.

De son exil volontaire, Louis XI apportait des idées bien arrêtées, avec l’appréciation exacte de l’état de son royaume, qu’il avait eu tout le loisir d’étudier.

Sa plus grande crainte le démembrement de l’Etat monarchique par la reconstitution des grands fiefs. Son règne sera une lutte sans concession, contre les princes et les ducs, qu’il combattra sans état d’âme, avec une évidente effacacité. Louis XI fut le roi qui lança l’ère moderne et rompit avec le moyen-âge.

Pour être assuré que ses ordres seraient exécutés, Louis destitua tous les fonctionnaires qui avaient servi Charles VII, et tous ceux qui avait médit de lui ou de son père.

Dans le Cotentin, le grand bailli Odet d’Aydie, sieur de Lescun, fut révoqué et remplacé par Jehan, baron du Pont et de Rostrenen.

En fonction depuis 1450, le grand sénéchal de Normandie, Pierre de Brézé, après un édit de bannissement, réussit à fuir, mais fut repris en fin d’année 1461. Le roi le libéra en mars, sous les conditions qu’il servira le duc d’Anjou en Sicile, et mariera son fils Jacques à sa demi-sœur, Charlotte de France, fille des amours de Charles VII avec Jeanne Sorel. Mais le roi poursuivra de sa haine Jacques, qui surprit sa femme adultère et la tua avec son amant le 13 juin 1476. Le roi se débarrassa de Pierre, en août 1462, en l’envoyant en Sicile, mais l’expédition échoua. De Brézé fut l’un des plus brillants compagnons d’armes du comte de Clermont ; il fut tué à la bataille de Montlhéry le 16 juillet 1465.

Louis XI, le 2 septembre 1461, confirma le baron de Bricquebec, Louis d’Estouteville, dans sa charge de grand sénéchal de Normandie, et l’investit du titre de lieutenant-gouverneur en Normandie. Estouteville décéda le 21 août 1464 ; il était seigneur de Bricquebec, Hambye, Chanteloup, Gacé et Apillé.

Les nobles et prélats de Normandie avaient assisté en grand nombre à l’entrée de Louis XI dans Paris, le 31 août 1461. Ils demandèrent la reconnaissance de la Charte aux Normands, et le roi laissa aux états généraux le soin de régler les finances actuelles ; pour lui, une promesse ne coûtait rien. Son idée était déjà bien arrêtée sur ce sujet : la richesse de la Normandie correspondait au tiers du budget de son royaume.

En 1461, Louis XI prescrivit une réformation générale de la noblesse Normande, devant les réclamations incessantes des gens qui se disaient nobles, à cause de l’exemption de l’impôt. Pour rechercher la situation de l’ancienne noblesse, dont les titres étaient détruits, ou acheminés et archivés à la tour de Londres, Louis mandata Raymond de Montfaut, général des monnaies de Normandie. Cette recherche se termina en 1463.

Mais nobles les qu’avait éliminé Raymond de Montfaut lancèrent des réclamations sans nombre, car ils étaient obligés de payer l’impôt, interdits de chasse, et autres contraintes. La noblesse normande, soutenue par le duc de Bretagne et le jeune frère du roi, Charles du Berry, créa la première ligue de Bien public avec le duc de Bourgogne, Charles le Téméraire.

Louis XI se rendit en Normandie en début août, et apparut à Rouen avant son départ avec Pierre de Brézé. Le 24, il se trouvait à Bayeux, à Avranches le 30, puis au Mont-Saint-Michel, et séjourna dans l’Avranchin une partie de septembre.

La noblesse et les ecclésiastiques virent leurs privilèges peu à peu disparaître, alors que les demandes bourgeoises étaient acceptées. Le ton monta, l’esprit était à la révolte s’établit ; le patriotisme normand se réveilla, surtout chez les aristocratiques.

Le jeune frère du roi, Charles, duc du Berry et de Normandie, se réfugia en Bretagne, et dans un manifeste, écrivit au duc de Bourgogne qu’il allait entrer au pays, l’aristocratie féodale voulant la restauration du duché de Normandie. Le 14 juillet, le duc de Vendôme reçut le même courrier.

La ligue se forma, et la plus grande partie de la noblesse normande y adhéra. En réponse, le roi ordonna aux baillis de Normandie, par l’intermédiaire de Montauban, amiral de France, que la province se mette aux armes dans un délai d’un mois. Le mandement de l’amiral datait du 22 mars 1465.

La défaite de Louis XI à Montlhéry, le 15 juillet 1465, ouvrit aux vainqueurs les portes des places de Normandie.

Le 10 août, le roi se rendit à Rouen ; le 28 il ramena à Paris les francs-archers et les gens de pied, créés par son père. Les francs-archers de Basse-Normandie, sous la conduite du bailli du Cotentin, Jean du Pont, rejoignirent en renfort la capitale.

Pour se venger, la veuve de Pierre de Brézé ouvrait les portes de Rouen au duc de Bourbon, ce qui donna tout le littoral aux conjurés.

Louis XI, qui savait se plier aux circonstances depuis sa jeunesse, signa les traités de Conflans et de Paris. Le roi accorda ce qui lui était demandé, et son frère Charles reçut le duché de Normandie.

Avranches, Rouen, le Cotentin, toute la Normandie se rangèrent sous la bannière du nouveau duc, le duc de Berry, qui fut reconnu par le roi Louis XI le 10 décembre 1465.

Le duc Charles de Normandie fit son entrée dans Rouen, et le même jour l’évêque de Lisieux, Thomas Basin, lui passa au doigt l’anneau ducal.

Le duc François de Bretagne avait tenté essaya de retarder l’entrée solennelle dans Rouen du nouveau duc, pour garder en main les villes de Basse-Normandie. Les premières discordes commencèrent entre les conjurés. Le duc François fit occuper par ses Bretons les places de Caen, Avranches, Coutances, Gavray, Pontorson et Saint-James. Ayant reçu le message, le roi fit occuper les villes de Haute-Normandie et arriva à Caen, où il signa un traité de paix et d’amitié avec le duc François, le 22 décembre.

Louis XI laissa la surveillance des places de Basse-Normandie à Odet d’Aydie, en qui il avait toute confiance, mais qui devait jouer double jeu pour le bien de son roi. Les garnisons devaient être bretonnes, mais Falaise, Saint-Lô et Cherbourg en refusèrent l’entrée, soutenues par le roi.

Les gens de guerre normands et bretons, tout comme l’armée française, répandus dans les campagnes, vivaient aux dépens de la population. Les Bretons, qui occupaient le Cotentin, pillèrent les fermes et les chaumières meubles, emportant les meubles et tout ce qui avait quelque valeur…Devant la misère qui revenait, la haine entre Bretons et Normands se raviva. Il se forma dans le Cotentin des bandes de paysans dits les « Galants de la Feuillée », qui défendaient leur sol contre les pillages des Bretons. «

Le roi, en sous-main, les considéra comme à son service. Puis il leur demanda de se retirer chacun chez eux, et, en violation du traité, leur accorda des lettres de rémission en juillet 1466.

Charles de Normandie, délaissé de tout le monde, se réfugia à Vannes, en Bretagne, en février 1465.

Louis XI qui savait entretenirt les contradictions, les mensonges et les trahisons, récolta le produit de sa patience. Louis se vengea en accablant les conjurés de supplices et de nombreuses condamnations. La place de Coutances, ayant ouvert trop facilement ses portes aux Bretons, fut démantelée. le seigneur de Martinvast était décapité.

Le duc de Bretagne ne voulut pas remettre à Louis XI les quinze villes qu’il détenait en Normandie. Fort des circonstances du moment, les Bretons pénétrèrent dans l’Avranchin, pour le piller, mais la place d’Alençon arrêta leur progression, grâce à un rassemblement de compagnies et d’artillerie, que commandait le maréchal de Breuil et le sénéchal du Poitou. Les Bretons battirent en retraite sur Domfront et Avranches, en essayant de prendre des villes qui étaient à la garde des Français. Les troupes régulières du roi étaient peu nombreuses, sous les ordres de Martin Aniorant, le sire de Lescun et Bertrand du Parc. Bayeux et Caen se laissèrent investir avec l’accord de leurs gouverneurs, le 13 octobre 1467. Saint-Lô repoussa avec énergie les assiégeants, qui pénétrèrent dans la nuit par surprise, mais le lendemain, les habitants de la ville les chassèrent honteusement. Le 11 octobre, le duc d’Alençon ouvrit cette place aux Bretons.

Le roi quitta Paris le 20 octobre. A Mantes apprenant ce qui se passait en Basse-Normandie, il se dirigea sur Le Mans, et ordonna un rassemblement de troupes à Paris. En novembre, deux armées furent composées, l’une d’elles rejoignit le roi, pour mettre le siège devant Alençon. Les garnisons de Bayeux et Caen s’étaient retirées à Falaise, sous le commandement de Gaston de Lyon, qui attendait les instructions.

Les Bretons, devant l’avancée des troupes royales, laissèrent Bayeux et Caen ,pour se retirer dans le Cotentin. A la fin décembre, le maréchal de Lohéac se joignit à l’armée. René, comte du Perche, se fit ouvrir les portes d’Alençon.

Devant la force de l’armée royale, de peur d’être envahi, le duc de Bretagne demanda une trêve. Ce qui arrangeaLouis XI, car par ailleurs, le duc Charles de Bourgogne, en train de ravager le pays de Liège, était en passe de franchir la frontière. La trêve fut conclue le 20 février 1467 jusqu’au 1er juin, et les trois Etats étaient convoqués à Tours, pour le 1e avril 1468.

Parmi les présents, il y avait l’évêque d’Avranches, le Sire de Bricquebec Jean d’Estouteville, et les représentants des villes de la Basse-Normandie française, Saint-Lô, Falaise, Vire, Carentan et Valognes…Les Etats dirent leurs doléances, et acceptèrent que la Normandie ne soit pas séparée de la couronne…

Le duc de Bretagne ne répondit pas à la sommation des trois Etats, et reçut un secours de la Bourgogne. Le renfort, parti de l’Ecluse, attaqua le château de Merville, au passage dans l’entrée de l’Orne, pour y tuer le seigneur et la garnison.

Devant cette agression, Louis XI donna l’ordre à son gendre, l’amiral Louis de Bourbon, d’entrer en campagne. Au mois d’août, Bayeux fut repris sans résistance, et une troupe de Bretons conduite par Geoffroy de Couvran fut battue près de Saint-Lô. L’amiral se présentant devant Gavray, Coutances et Vire ces places capitulèrent sans se battre. Il ne resta que Caen, qui se défendait au nom de Charles du Berri, frère du roi.

Le duc de Bretagne et Charles du Berri virent qu’il était temps de négocier, avant de perdre ce qui restait de leur territoire.

Le traité d’Ancenis fut ratifié le 18 septembre 1468 : le duc de Bretagne rendait les villes de Basse-Normandi, et reconnaissait la Normandie comme domaine royal…Charles duc de Normandie, s’engageait à l’abandon de l’apanage de son duché, en échange de celui de la Guyenne…

Le roi nomma officiellement son gendre, Louis de Bourbon, son lieutenant pour la Normandie pour reprendre possession de ladite province.

Le roi remit à son gendre, le Bâtard de Bourbon, le titre de comte de Roussillon et de Valognes.

Louis XI avait fiancé le 5 novembre 1465, Louis de Bourbon dit le Bâtard et Jeanne sa fille, et réalisé l’accord du mariage de son demi-frère Pierre de Beaujeu, futur régent du royaume, avec Marie d’Orléans.

Louis de Bourbon fils de Charles et des amours de Jeanne de Bournay, avait deux frères, Jean comte de Clermont et beau-frère du roi, et Pierre de Beaujeu, gendre du roi. Son père l’avait légitimé en septembre 1463.

En 1461, son frère Jean lui fit donation de la seigneurie de Roussillon, en Isère, qu’il échangea contre celle du Chatelard, en Bresse. Roussillon, qu’il l’érigea en comté, lui revint à son mariage par son beau-père le roi.

Louis XI l’avait marié à Jeanne, sa fille naturelle, née de ses amours avec Marguerite de Sassenage.

Le mariage avec le Bâtard fut béni en 1466. Jeanne reçut en dot une rente de 6 000 livres, sous forme pour 3 000 livres de la seigneurie d’Usson en Auvergne et autres terres en Dauphiné. Pour les 3 000 livres restant, elle reçut la cession de la ville, chastel, terre et seigneurie de Valognes.

Louis devint amiral de France à la mort du sire de Montauban en 1467.

En 1469, il était membre de l’ordre des chevaliers du Mont-Saint-Michel.

En avril 1476, lors des démêlés du roi avec le pape Sixte IV, Louis XI lui confia le commandement de l’armée de 15 000 hommes, qui reprit Avignon, la ville des Etats Pontificaux de France)

.

Dans la reprise du duché pour le roi, un important stock de munitions de guerre et d’artillerie fut pris dans le château de Saint-Sauveur, par le lieutenant de Normandie. Le 2 avril, le Bâtard écrivit au roi, son beau-père, que tout le pays était en paix et fidèle.

L’île de Jersey fut Normande en 1460, avec le sire Pierre de Brézé. Jean de Carbonnel sire de Sourdeval, gouverneur le temps de l’occupation, réussit à maintenir une forte présence en respectant les coutumes des îliens. Vers la mi-mai 1467, le siège fut mis par les Anglais, Richard Harliston et Philippe de Carteret. Jean de Carbonnel résista dix-neuf semaines. Les vivres venant à manquer, il obtint une capitulation honorable, et se retira en Normandie avec sa troupe. En 1475, Jean de Carbonnel, sire de Sourdeval, était le capitaine des nobles du bailliage de Caen.

Louis XI, se souvenant du passé, ordonna au gouverneur de la Normandie, Louis de Luxembourg (comte de Saint-Pol et connétable de France, qui sera exécuté le 19 décembre 1475), de convoquer en séance l’échiquier de Normandie, et de briser l’anneau ducal.

Le vieil anneau ducal fut brisé lors de la séance du 9 novembre 1469.

La Normandie faisait partie maintenant du domaine royal. Elle avait vécu son temps de duché, pour devenir véritablement une province, dépendant directement de la couronne.

Pour Louis XI, il était maintenant temps de voir le duché de Bretagne suivre le même chemin, et dépendre aussi directement de la couronne.

Les Anglais débarquèrent en juillet 1469 à Saint-Vaast, qu’ils dévastèrent ; le village de Gonneville subit le même sort. Les Anglais ne trouvant aucun auxiliaire en Cotentin, comprirent que leur présence n’était plus la bienvenue et rembarquèrent pour leur île.

Pendant ce temp, l’Angleterre voyait revenir le spectre de la guerre civile, menace entretenue par le double jeu de Louis XI et du comte anglais de Warwick Edouard d’Angleterre, après la bataille de Stamfort, le 12 mars 1470, lança un mandat d’arrestation contre le comte de Warwick et le duc de Clarence, qui avaient préparé une flotte de 80 navires pour une expédition contre le duc de Bourgogne, afin d’aider Louis XI.

Warwick et Clarence, embarquèrent à Exeter avec leurs épouses et Anne, la jeune fille du comte. Ceux-ci comptaient débarquer à Calais, mais Edouard avait eu le temps d’avertir le capitaine de Calais d’interdire tout débarquement. Le comte ne put débarquer et se vengea en piratant des vaisseaux espagnols, hollandais, bretons et flamands du duc de Bourgogne ; Lord Scales le poursuivit en mer pour lui enlever vingt-six des navires piratés. Le comte débarqua à Honfleur et Harfleur, avec toute sa flotte. L’amiral de Bourbon, le reçut pour le roi, et les Anglais séjournèrent dans ces ports.

Les alliés d’Edouard, bretons et bourguignons, accusèrent le roi de France d’avoir fomenté ces évènements, et demandèrent la restitution des navires. En mai, Louis XI, pour donner le change, fit conduire la flotte dans les ports de Barfleur, Cherbourg et aussi le port de Granville qui commençait à prendre de l’importance. C’est l’amiral de Bourbon qui avait fait venir la flotte, dont il avait la garde dans ses havres du Cotentin.

Les nobles anglais avec leur petite cour, se retirèrent à Valognes, seigneurie de l’amiral Louis de Bourbon, se trouvant ainsi plus près de leurs navires. Le reste des réfugiés se dispersa entre Barfleur et Saint-Lô.

Les vaisseaux flamands patrouillèrent sans arrêt le long du littoral, et les communes, soumises au guet de la côte, se relayèrent jour et nuit.

En juillet, le roi reçut les nobles conjurés à Amboise, et leur fit remettre par son confident du Plessis 3000 livres tournois, le 16 juillet.

Tout s’arrangea, et l’amiral ramena les conjurés Warwick et Clarence en Angleterre, fin septembre, pour remettre sur le trône les Lancastre. Le 11 octobre, Warwick écrivit au roi pour se réjouir que le roi d’Angleterre, Henri VI, avait été remis sur le trône sans violence.

Louis XI proclama l’alliance restaurée avec l’Angleterre le 14.

Le roi Edouard, détrôné, avait réussi à s’embarquer en hâte pour les Pays-Bas, possession de son beau-frère et allié le duc de Bourgogne.

En 1470, l’Avranchin et le Mortainais, de nouveau sujets aux pilleries de toutes sortes ,écrivirent au roi, qui leur répondit par une missive de Tristan Lhermitte, ainsi rédigée :

« De part le roi Loys le Unzièsmes, roy de France, savoir faisons à tous bourgeois, nobles et eschevins, qu’après demain vingt deuxiesme juillet mil quatre cent septante, a deux heures de relevée, sa majesté, retournant d’un voyage à Monsieur Saint Michel, fera son entrée en sa bonne ville épiscopale d’Avranches, sa majesté désire que ses féaux subjects et gracieuses subjectes se pressent sur son passage a respectueuse distance, avec des visages rians, les habits du dimanche et l’escarcelle bien garnie, le tout pour le bonheur et santé du roy nostre sire, et l’interest de lé. Et nous ordonnons sous les peines les plus sévères qu’on s’amuse vivement et en toute liberté. »

Le 22 juillet 1470, Louis XI arriva en sa ville d’Avranches, et fut reçu par l’évêque Jean Boucart, son conseiller et confesseur. Le roi fit la revue des gentilshommes de sa maison, les trouvant en triste mine en leur tenue de guerre. Louis leur délivra à chacun un écriteau et leur dit « il faudra me servir de la plume, puisque vous ne me voulez servir de vos armes » Cette réflexion faite à la suite de l’acceptation trop facile de son frère comme duc.

Louis XI fit son voyage de dévotion au Mont-Saint-Michel.

Il accorda à la province, particulièrement à la Basse-Normandie, plusieurs de ses revendications. L’ordonnance du 10 novembre 1470, révoqua la commission de vérification des titres de noblesse de 1463. L’ordonnance apaisa les mécontents en promulguant la charte des Francs-Fiefs, spéciale à la Normandie, qui reconnaissait l’anoblissement par l’achat de fiefs nobles ou la perte des titres, emportés par les Anglais et archivés à la tour de Londres.(revue de l’Avranchin, t.XLII, page 171)

Louis XI continuait d’œuvrer pour un royaume plus moderne. Son ordonnance relative à la Normandie en est un exemple.

Les commissaires chargés de ces nouvelles vérifications furent l’évêque d’Avranches, Jean Boucart, l’évêque de Bayeux, et, pour le roi, le greffier du Parlement de Paris, Guillaume de Cerisay, seigneur de Vesly du Cotentin.

Le duc de Bretagne avait perdu l’appui de l’Angleterre, et cessa de menacer sur sa frontière la Basse-Normandie.

Dans la guerre civile anglaise des Deux Roses, le roi Edouard, dans un combat décisif à Barnet-Field, le 14 avril 1471, vainquit Warwick, qui fut tué dans la bataille.

Les Anglais virent la disparition de la famille des Lancastre, qui se concrétisa, Le 4 mai 1473, par la victoire de Tewkesbury, sur l’armée de la reine Marguerite et ses fils, où le jeune prince Edouard de Galles fut tué ; et le 24 juin, par la mort mystérieuse du dernier des Plantagenêt, Henri VI, dans la sinistre tour de Londres.

La reine-mère faîte prisonnière à Tewkesbury, vit sa rançon payée par Louis XI. Elle se retira et mourut en France.

Les anciens alliés, Angleterre, Bourgogne et Bretagne, reprirent leurs vieux complots. Louis XI, pour sauvegarder l’avenir, envoya des ambassadeurs au duc de Bretagne, et une trêve fut signée. En avril, le duc de Bourgogne signa à son tour une trève. Le roi en chargea Guillaume de Cerisay, seigneur de Vesly, vicomte de Carentan, et de bien d’autres importantes missions diplomatiques ; c’était un intime de l’amiral Louis de Bourbon.

Dans l’année 1473, à son retour de Bordeaux et de Bayonne. Louis XI reprit la route du Cotentin, où il aimait se rendre. Il revint en visite dans sa ville d’Avranches, vers le 10 août, et décida de la fortification des remparts. Le 15, il fit ses dévotions au Mont, où il ordonna une enquête pour délimiter la frontière de la Normandie et de la Bretagne. Au mois d’août 1474, on borna une nouvelle fois la frontière entre le vieux lit du Couesnon et les Tours Brettes de la fortification de Pontorson..

Louis de Bourbon, amiral de France, de la baronnie de la Hougue et seigneurie de Valognes, forma le projet de créer un port et une ville à Saint-Vaast.

L’ordonnance d’août du roi, signée de Chartres, lui accordait la fondation de la ville avec franchise, l’établissement d’un port, la construction de fortifications, un fort sur l’île de Tatihou…L’amiral avait acheté le fief de la Hougue à Jean de Magneville, en 1458. Le projet resta lettre morte, et sera repris seulement par Vauban, deux cents cinquante ans plus tard.

En raison de la menace d’invasion anglaise imminente, Louis fit renforcer les défenses côtières. Le roi Edouard d’Angleterre débarqua effectivement à Calais, le 5 juillet. Un petit débarquement de diversion se fit à la Hougue, où le village fut une nouvelle fois brûlé.

Edouard débarqua avec 11 000 archers, 1 500 hommes d’arme, quinze chirurgiens et un important train d’artillerie. Les hostilités s’engagèrent aussitôt, pour se terminer aussi rapidement : ce fut une campagne sans bataille. L’armée ne se déplaça pas sur un large front.

Les deux rois se rencontrèrent à Picquigny, où un traité de paix fut signé, le 29 août. 1475.

Le duc de Bretagne trouva plus sage de signer aussi un traité de paix, à Senlis, le 9 octobre.

Charles de Bourgogne, dit le Téméraire, conclut avec le roi de France une trêve à Paris le 16 du même mois, pour une durée de neuf ans. Louis XI laissa le duc dans ses espoirs chimériques de conquête de la Lorraine, qui le menèrent tout seul à sa perte… Lors du siège de Nancy, le duc trouva la mort le 5 janvier 1477.

Louis XI, roi très chrétien, vint refaire son pèlerinage au Mont en juillet 1476.

Le 1er août, d’Avranches il écrivit à Dammartin, le grand maître de son hôtel, que les Bourguignons croisaient toujours sur le littoral normand et continuaient leur pillage sur terre comme sur mer, qu’il partait donc le lendemain, pour se diriger vers l’embouchure de la Seine.

A Valognes, Louis de Bourbon s’occupa de la fondation du couvent des Cordeliers. Cet ordre, créé par St François d’Assises en 1208, s’appelait Les Frères Mineurs, puis les Franciscains ou Cordeliers, à cause de la corde qui leur servait de ceinture.

L’autorisation officielle de l’installation des Cordeliers à Valognes date du 23 juillet 1477. L’évêque de Coutances était alors l’italien Julien de la Rovère (de 1474 à 1478), qui devint le terrible Pape Jules II.

Les frères mineurs de l’observance de Saint François de l’ordre des Cordeliers, quittèrent leur monastère de l’île de Saint-Marcouf, bien avant cette date.

Le 17 décembre 1468, Thomas de Clamorgan, seigneur de Saint-Pierre-Eglise, et Catherine d’Argouges, sa femme, firent don aux Cordeliers du monastère de Saint-Marcouf «…d’une pièce de terre et jardin nommée le jardin Piquet, clos à murs…assis audit lieu de Valoigne… »

Le gentilhomme Guillaume Letellier, baron de la Luthumière, leur légua à Valognes une propriété contiguë et portant le même nom de Piquet ; l’acte date du 21 décembre 1468. Il concerne « …un certain jardin clos à murs, nommé le Gardin Fiquet…garny d’eaux et de deux petits réservoirs dedans assez plein d’eau…contenant viron en clôture et terre un acre de terre… »

L’amiral de Bourbon, seigneur de Valognes, et sa femme Jeanne de France, ajoutèrent trois acres à la donation du baron. Le roi sur la demande de sa fille Jeanne, en août 1469, « affranchissait de tout impôt la propriété aumonée aux Cordeliers, pour construire et édifier un couvent…y faire église, édifices et autres…sous le vocable de Saint Louis, roi de France ».

Le 20 janvier 1469, Guillaume du Bailleul, doyen de l’église de Bayeux et délégué du souverain pontife, prenait solennellement possession de la propriété donnée aux Cordeliers.

En mai 1469, le Pape Paul III autorisa officiellement, les Cordeliers à quitter le monastère de Saint-Marcouf pour Valognes.

Le couvent était devenu trop exigu. Louis de Bourbon, après bien des délibérations, agrandit le monastère par l’achat d’une propriété jouxtant celui-ci.

Par acte du 31 juillet 1479, il acheta à Thomas Duval, écuyer, seigneur du Breuil, une maison avec ses dépendances nommait le manoir de Beaulieu, « assise audit de Valloigne au Hamel des Hénou… » En septembre l’amiral fit donation du manoir aux Cordeliers, à charge pour ceux-ci de « prier pour le repos de son âme »

A sa mort, l’amiral de Bourbon fut enterré dans l’église du couvent.

Son épitaphe disait « cy gist haut et puissant seigneur messire Louis de Bourbon, en son vivant chevalier de l’ordre, comte du Roussillon et de Ligny en Barrois, seigneur de Vallongnes et d’Asson, admiral de France, lieutenant général du Roy en Normandie, capitaine de cent lances de Honnefleur et Granville, fondateur de ce couvent, qui trépassa le jeudi 18 de janvier 1486 – Dieu lui fasse mercy à l’âme »

Louis XI était parvenu à ouvrir une période de paix. Beaucoup de grands s’inclinèrent, devant l’opiniâtreté, le sens politique inné et la redoutable intelligence de ce monarque.

Le traité d’Arras, en décembre 1482, donna au royaume de France la possession de la Picardie, l’Artois, de la Bourgogne et de la Franche-Comté.

Le roi Edouard IV d’Angleterre, son vieil ennemi, mourut en avril 1483, alors qu’il voulait reprendre les hostilités avec son allié le duc de Bretagne.

Mais la Normandie se dépeuplait, suite aux pillages, villages brûlés, vols de bétail, vidages de grenier, auquels s’ajoutaient la peste, les famines, les différentes tueries. Bien des Normands émigrèrent en Bretagne, en Angleterre ; des villes comme Caen et des villages entiers se dépeuplèrent des deux tiers de leurs habitants ; les terres redevenaient incultes. Quant aux impôts, ils devenaient insupportables aux Normands. Sous Charles VII, les impôts de consommation rapportaient 300.000 livres, en 1482, ils dépassèrent 1.200.000 livres.

Quand on lit dans les écrits de Louis XI que « la Normandie lui était si chère », il faut sûrement le comprendre dans plusieurs sens.

À l’extinction du dernier des Anjou, il incorpora au royaume le duché de Bar, la Provence, le Maine et l’Anjou.

Il maria ses filles, Jeanne, au duc d’Orléans (futur Louis XII) et Anne, au sire Pierre de Beaujeu de la maison de Bourbon (frère du connétable Jean de Bourbon et de l’amiral Louis de Bourbon, dit le Bâtard).

Louis XI savait qu’il n’aurait pas le temps d’annexer le duché de Bretagne. Son fils Charles, futur VIII, de faible constitution, souffreteux, ayant faillit mourir, Louis transmit le pouvoir à sa fille Anne de Beaujeu, trempée du même caractère que son père, et Louis présageait qu’elle terminerait son oeuvre. Cette jeune femme virile termina l’œuvre de centralisation de son père, en brisant l’ultime sursaut de la féodalité (la guerre du Bien Public), pour la transformer en un système durable. Elle poursuivit ce despotisme monarchique qui durera jusqu’à Louis XVI.

Le roi Louis XI s’éteignit le 30 août 1483, en son triste et lugubre château de Plessis-les-Tours. Pour la postérité, ce fut un grand roi, laissant un grand royaume, mais à quel prix ! Ses sujets, de la noblesse et du peuple, ne le pleurèrent pas.

Bien sûr, dès la mort du roi, et à l’événement de Charles VIII, princes et ducs reprirent leurs rivalités et leurs disputes.

Aux Etats Généraux de Tours, le 5 janvier 1484, une lutte se déclencha entre les Beaujeu (Bourgogne et Normandie) et le clan d’Orléans, avec Louis, pour la constitution du conseil du gouvernement. Pierre de Beaujeu en eut la présidence ; mécontent, d’Orléans déclencha cette guerre folle, dite du Bien Public.

Le duc Louis d’Orléans, avec Dunois et le duc d’Alençon se retirèrent en Bretagne. François II, duc de Bretagne tenait une armée prête à envahir le Cotentin.

L’armée royale se mit en campagne avec son connétable Jean de Bourbon, devenu duc de Bourbonnais et d’Auvergne.

La Guyenne fut soumise par Louis de la Trémoille en février 1487, et revint se positionner sur les frontières de la Bretagne.

Après la prise de Dol, le roi Charles VIII, fit étape à Laval ; le 22 octobre, il couchait à Mayenne la Juhel. Passant par Domfront, Mortain, Avranches, Charles se rendit au Mont-Saint-Michel, puis visita la Normandie. Le roi quitta Rouen le 7 décembre 1487.

Une coalition se forma entre les Bretons et les princes alliés : Louis d’Orléans, le roi de Navarre, le duc de Lorraine, la noblesse Bretonne et bien d’autres. La coalition reçut le soutien de l’Anglais Scales, avec 600 lances, qui étaient à Saint-Brieuc en avril, et en juillet à la dernière bataille des Bretons.

Ancenis, Châteaubriant furent occupées. Les villes proches de la Normandie furent prises ou près de l’être. Les Bretons reprirent leurs pillages sur le Cotentin

Charles VIII se remit en campagne avec son beau-frère Beaujeu, et la Trémoille, déjà sur place, rassembla l’armée des nobles à Marcilly, près de Ducey, en y apellant le ban et l’arrière-ban de Normandie.

En mars, le roi partit de Tours avec une armée de 12 000 hommes.

Après la prise de Fougères par l’armée royale de la Trémoille, celui-ci s’apprêta à marcher sur Dinan.

Les chefs de la coalition du Bien Public, décidèrent de s’emparer de Saint-Aubin-du-Cormier, poste avancé de Fougères.

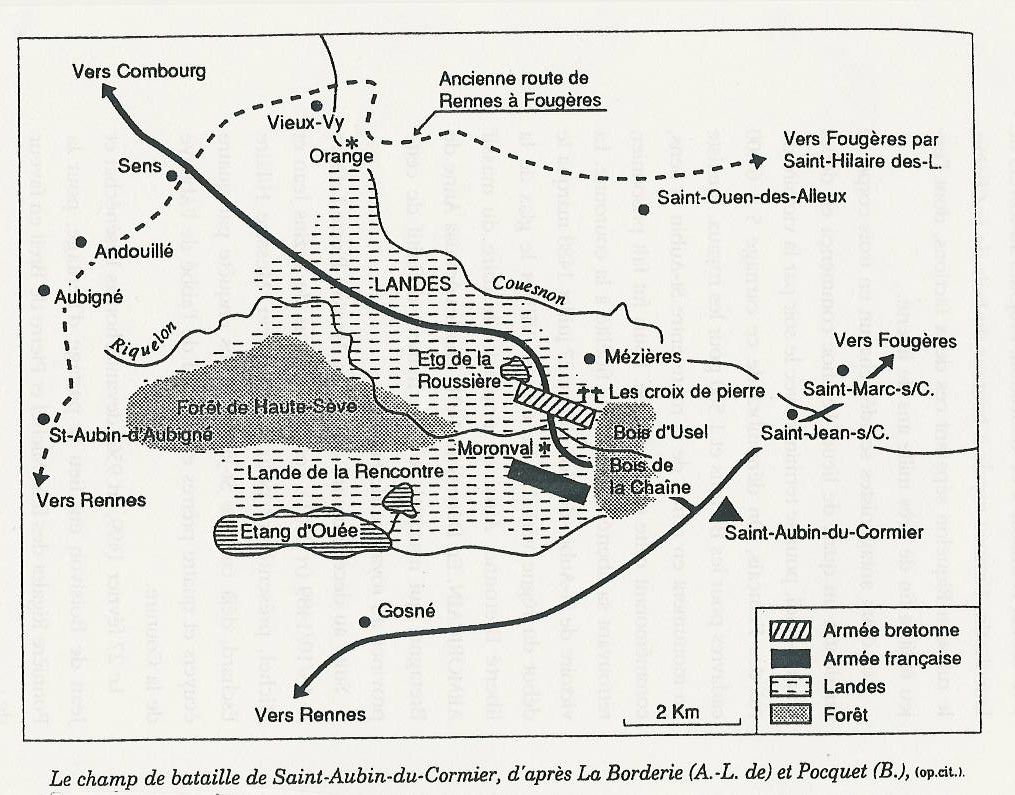

Les deux armées se retrouvèrent dans la lande de la Rencontre. D’un côté, les Bretons et leurs alliés, entre l’étang de la Roussière et le bois d’Usel, adossés à ce Couesnon toujours au travers de leur destin. En face, l’armée royale, à hauteur du bois de la Chaine, le ruisseau Riquelon séparant ces deux factions. L’enjeu était pour les Bretons la poursuite ou la fin de près de mille ans de liberté.

Les deux antagonistes, scindés chacun en trois corps, se tenaient à un quart de lieue. Le choc commença en début d’après-midi, pour se terminer avec le soir par la victoire du roi de France.

Ce carnage aurait fait 5 à 6 000 morts pour les Bretons, et 1500 pour les royaux. Lord Scales tomba, au combat comme la plupart des Anglais.

(Il existe un monument en retrait de la route, entre Saint-Aubin et Sens, commémorant cette triste journée)

Louis d’Orléans fut fait prisonnier. Retrouvant sa liberté, il prouva sa fidélité à la couronne, en attendant de la porter sous le nom de Louis XII, à la mort de Charles VIII en 1498.

La victoire de Saint-Aubin-du-Cormier, du 27 juillet 1488, marqua le début du règne véritable de Charles VIII, et le glas de la liberté bretonne.

François II, duc de Bretagne, signa sa soumission au traité de Sablé du 20 août 1488. Le duc mourut le 9 septembre, après trente ans d’un triste règne.

Ainsi prit fin, avec cette dernière bataille, l’histoire du dernier duché armoricain, qui posséda le comté du Cotentin au Xe siècle. Ce fut la fin des incursions périodiques des Bretons en Normandie.

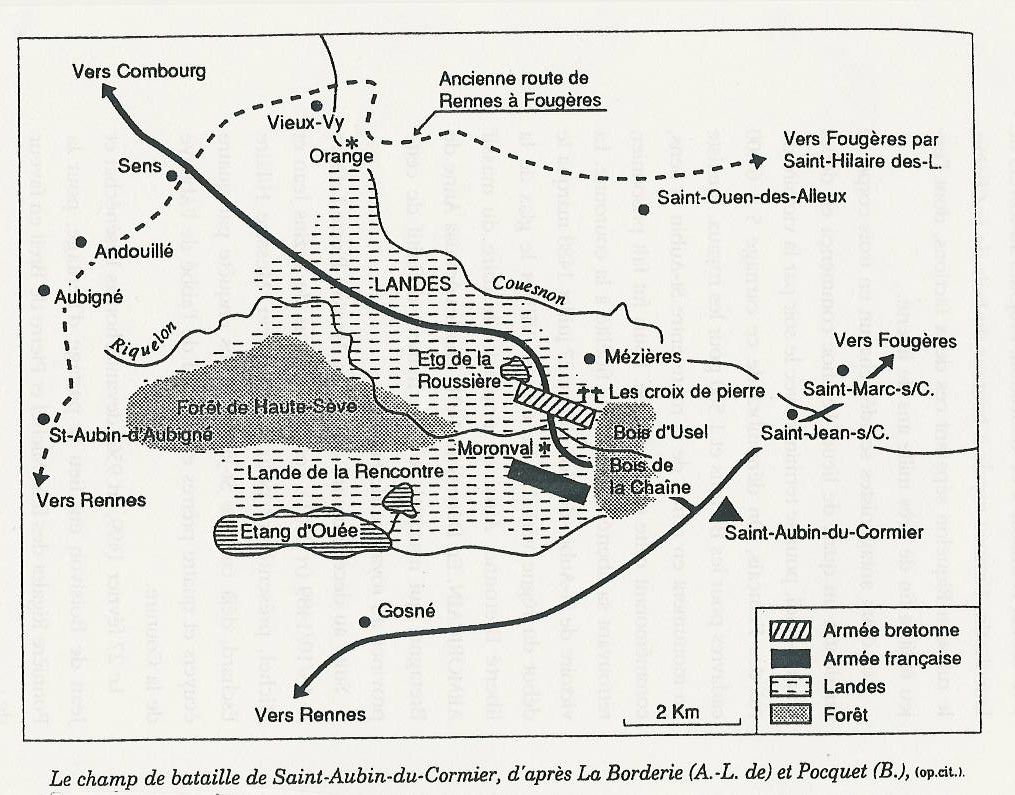

Le 13 décembre 1491, Charles VIII épousa Anne de Bretagne, qui fut sacrée reine le 9 février 1492. Cette union marqua le rattachement définitif de cette province au royaume de France.

Le XVIe siècle vit le Cotentin sortir de sa torpeur moyenâgeuse, et cette période lui fut prospère. Le pays en a conservé un riche patrimoine, marqué par un vaste mouvement de constructions et de rénovations de manoirs, et un authentique renouveau de l’art religieux.

La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier le 27 juillet 1488

Sacre d’Anne de Bretagne

en l’abbaye de Saint-Denis, le 9 février 1492

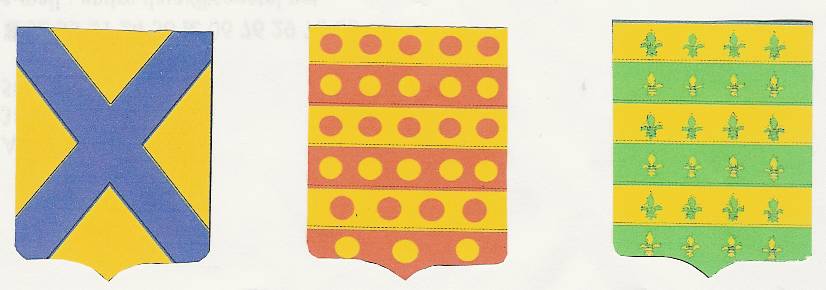

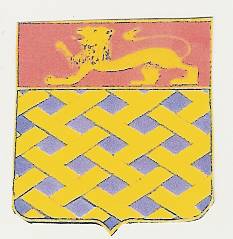

BLASONS

Famille des Bacon Famille Néel Famille des Bertran

Bacon - « de gueules à six quintefeuilles d’argent,3,2,1 »

Néel - « d’azur au soleil d’or accompagné de sept étoiles d’or,3,2,2, et d’un croissant d’argent en pointe »

Bertran - « d’or au lion de sinople, armé, lampassé et couronné d’argent »

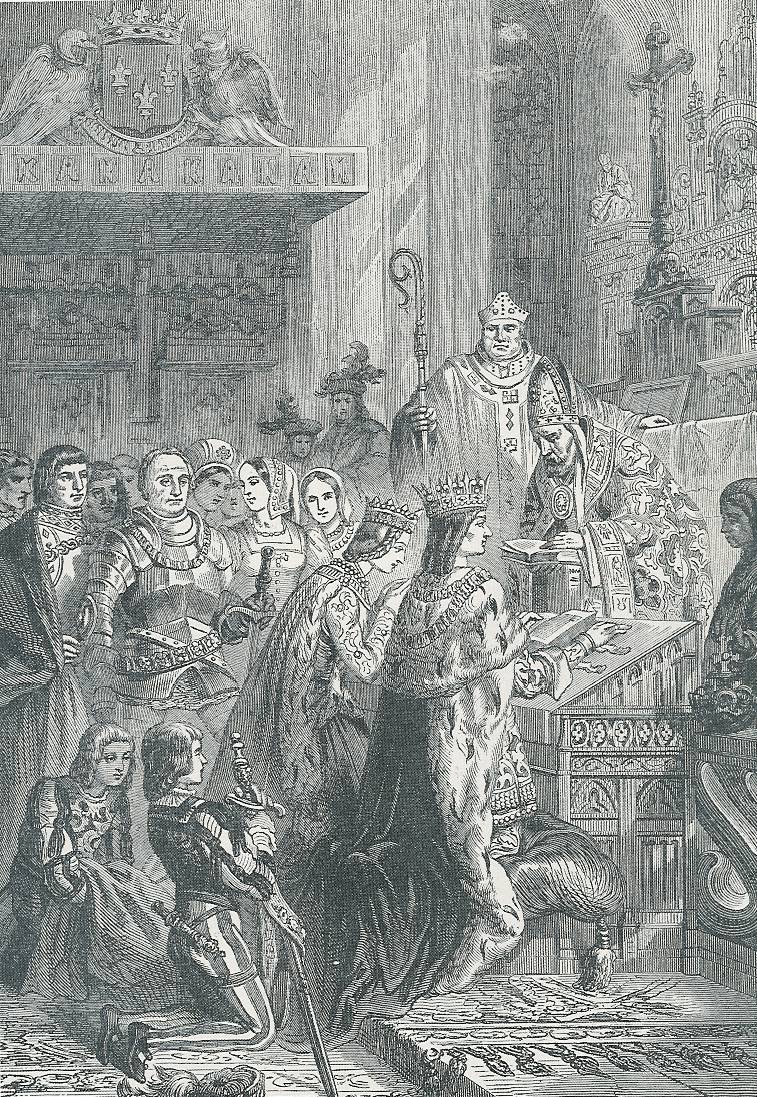

de Magneville de Cerisay de la Roche-Tesson

De Magneville - « de gueules à l’aigle éployée d’argent, becquée et membrée d’or »

De Cerisay - « d’azur au chevron d’argent, accompagné de 3 croissants d’or »

La Roche-Tesson – « fasce de sinople et d'argent de six pièces, chaque fasce de sinople chargée d'une chaîne d'or, et chaque fasce d'argent chargée de mouchetures d'hermines de sable,5,4,3 »

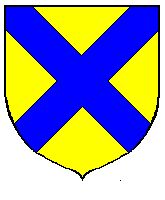

de La Haye Du Hommet de Mortemer

De La Haye - « d’or au sautoir d’azur »

Du Hommet - «fascé de d’or et de gueules 6 pièces, à 14 tourteaux et 13 besants de l’un en l’autre »

De Mortemer - « fascé d’or et de simple à 24 fleurs de lys de l’un en l’autre »

de Colombières d’Harcourt de Bricqueville

De Colombières - « de gueules au chef d’argent »

D’Harcourt - « de gueules à deux fasces d’or »

De Bricqueville - « palé d’or et de gueules de 6 pièces »

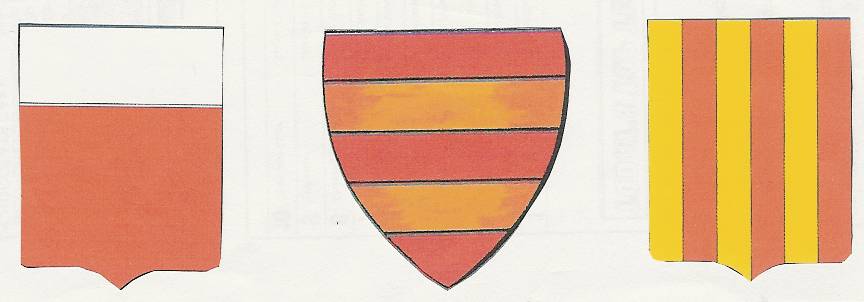

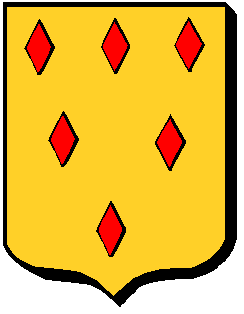

Louis de Bourbon dit le Bâtard Reviers Vernon

Louis de Bourbon comte de Roussillon, La Hougue, Valognes…« D’azur à trois fleurs de lys d’or au bâton de gueules brochant sur le tout »

Reviers – D’or à six losanges de gueules, trois, deux, un.

Vernon - D’Or à un sautoir d’azur

Davy du diocèse Davy du diocèse Aux Epaules

d’Avranches de Coutances

Davy d’Avranches - « d’azur fretté d’or, au chef cousu de gueules chargé d’un lion léopardé d’or ».

Davy de Coutances - « D’azur au chevron d’or accompagné de trois harpes de même, celles du chef adossées »

Aux Epaules – « de gueules à la fleur de lis d’or »

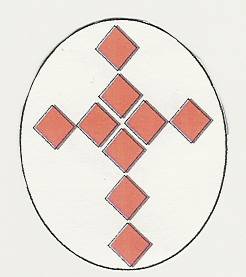

d’Anneville de Chiffrevast de Pirou Boudet de Crosville

d’Anneville – « d’argent semé d’hermines à la fasce de gueules »

de Pirou – « de sinople à une bande d’argent côtoyée de deux cotices de même »

Boudet – « d’argent à neuf losanges de gueules disposés en croix »

Liste alphabétique dite Dives

des compagnons de Guillaume-le-Conquérant

à la conquête de l’Angleterre en 1066

Alain le Roux, Ansure de Dreux, Anquetil de Cherbourg, Anquetil de Grai, Anquetil de Ros, Anscoul de Picvini, Ansfroi de Cormeilles, Achard d’Yvri, Alevi, Altard de Vaux, Ansfroi de Vaubadon, Ansger de Montaigu, Ansger de Senarpont, Ansgot de Ros, Arnould de Percy, Arnould d’Andre, Arnould d’Andri, Arnould de Nesdin, Aubert Greslet, Aubri de Couci, Aubri de Ver, Auvrai le Breton, Auvrai de Mortain, Auvrai Merteberge, Auvrai de Tanis, Azor.

Bavent, Beaudoin de Colombières, Beaudoin le Flamand, Beaudoin de Meules, Bérenger Giffard, Bérenger de Toeni, Bernard d’Alençon, Bernard de Neufmarché, Bernard Pancevolt, Bernard de Saint-Ouen, Bertrand de Verdun.

Carbonnel.

Daniel, Danneville, David (Davy) d’Argentan, D’Argouges, D’Auvray, D’Auvrecher, D’Angerville, De Bailleul, De Bricqueville, De Canouville, De Clinchamps, De Courcy, De Cugey, De Fribois, D’Hericy, D’Houdetot, De Mathan, De Montfiquet, D’Orglande, Du Merle, De Saint-Germain, De Sainte d’Aignaux, De Tilly, De Touchet, De Tournebut, De Venois, Drew de la Bervière (Bervihre), Drew de Montaigu, Durand Malet.

Ecouland, Engenouf de l’Aigle, Engerrand de Rainbeaucourt, Erneis de Buron, Etienne de Fontemai, Eude comte de Champagne, Eude évêque de Bayeux, Eude Cul de Louf, Eude le Flamand, Eude de Fourneaux, Eude le Senechal, Eude le Sinichal, Eustache comte de Boulogne.

Foucher de Paris, Fouque de Libourg.

Gautier de l’Appeville, Gautier le Bouguignon, Gautier de Caen, Gautier de Claville, Gautier de Douai, Gautier Giffard, Gautier de Grancourt, Gautier Hachet, Gautier Hewse, Gautier d’Incourt, Gautier de Laci, Gautier de Mucedent, Gautier d’Omontville, Gautier de Riebou, Gautier de Saint-Valeri, Gautier Tirel, Gautier de Vernon, Geffroi Abelin, Geoffroi Bainard, Geoffroi du Bec, Geoffroi de Cambrai, Geoffroi de la Guierche, Geoffroi de Mandeville, Geoffroi le Maréchal, Geoffroi Martel, Geoffroi Maurouard, Geoffroi de Montbrai (évêque de Coutances), Geoffroi comte du Perche, Geoffroi comte de Pierrepont, Geoffroi de Ros, Geoffroi de Runeville, Geoffroi Talbot, Geoffroi de Tournai, Geoffroi de Trelli, Gerboud le Flamand, Gilbert le Blond, Gilbert de Blosbeville, Gilbert de Breteville, Gilbert de Budi, Gilbert de Colleville, Gilbert de Gand, Gilbert de Gibard, Gilbert de Malet, Gilbert Maminot, Gilbert Tibon, Gilbert de Werables, Gilbert de Wissant, Gonfroi de Cioches, Gonfroi Mauduit, Goscelin de Corneilles, Goscelin de Douai, Goscelin de la Rivihre (Rivière), Goubert D’Aufai, Goubert de Beauvais, Guemon de Peis, Gui de Craon, Gui de Raimbecourt, Gui de Rainecourt, Guillaume Alis, Guillaume d’Angleville, Guillaume l’Archer, Guillaume d’Arques, Guillaume d’Audrieu, Guillaume de l’Aune, Guillaume Basset, Guillaume Belet, Guillaume de Beaufou, Guillaume Bertran, Guillaume de Biville, Guillaume Leblond, Guillaume Bonvalet, Guillaume de Bosc, Guillaume du Bosc-Roard, Guillaume de Bourneville, Guillaume de Brai, Guillaume de Briouze, Guillaume de Bursigni, Guillaume de Canaigres, , Guillaume de Cailli, Guillaume de Cairon (Quéron), Guillaume Cardon, Guillaume de Carnet, Guillaume de Castillon, Guillaume de Céauce, Guillaume la Clève, Guillaume de Colleville, Guillaume de Paumera, Guillaume le Despensier, Guillaume de Durville, Guillaume d’Ecouis, Guillaume d’Eu, Guillaume comte d’Evreux, Guillaume de Falaise, Guillaume de Fécamp, Guillaume Folet, Guillaume de la Foret, Guillaume de Fougères (Foughres), Guillaume Froissart, Guillaume Goulaffre, Guillaume de Loucelles, Guillaume Louvet, Guillaume Malet, Guillaume de Malleville, Guillaume de la Mare, Guillaume Maubenc, Guillaume Mauduit, Guillaume de Moion (Moyon), Guillaume de Monceaux, Guillaume de Noyers, Guillaume fils d’Olgeanc, Guillaume Pantoul, Guillaume de Parthenai, Guillaume Peche, Guillaume de Percy, Guillaume Pevrel, Guillaume de Piquiri, Guillaume Poignant, Guillaume de Poillei, Guillaume le Poitevin, Guillaume de Pont de l’Arche, Guillaume Quesnel, Guillaume de Reviers, Guillaume de Sept Meules, Guillaume Taillebois, Guillaume de, Guillaume de Vatteville, Guillaume de Vauville, Guillaume de Ver, Guillaume de Vesli Toeni, Guillaume de Warenne, Guimond de Blangi, Guimond de Tessel, Guineboud de Balon, Guinemar de Flandres.

Hamelin de Balon, Hamon le Senechal, Hardouin d’Escalles, Hascouf Musard, Henri de Beaumont, Henri de Ferrières, Herman de Dreux, Hervé le Berruier, Herve de Mortain, Hervi d’Hélion, Honfroi d’Ansleville, Honfroi de Biville, Honfroi de Bohon, Honfroi de Carteret, Honfroi de Culai, Honfroi de l’Ile, Honfroi du Tilleul, Honfroi Vis-de-Louf, Huard de Vernon, Hubert de Mont Canisi, Hubert de Pont, Hugue l’Ane, Hugue d’Avranches, Hugue de Beauchamp, Hugue de Bernières, Hugue du Bois, Hugue du Bois-Hébert, Hugue de Bolbec, Hugue Bourdet, Hugue de Brébeuf, Hugue de Corbon, Hugue de Dol, Hugue le Flamand, Hugue de Gournai, Hugue de Grentemesnil, Hugue de Guideville, Hugue de Hodenc, Hugue de Hotot, Hugue d’Ivri, Hugue de Laci, Hugue de Maci (Macé), Hugue Maminot, Hugue de Manneville, Hugue de la Mare, Hugue Mautravers, Hugue de Mobec, Hugue de Montfort, Hugue de Montgommeri, Hugue Musart, Hugue de Port, Hugue de Rennes, Hugue de Saint-Quentin, Hugue Silvestre, Hugue de Vesli, Hugue de Viville.

Ilbert de Laci, Ilbert de Toeni, Ive de Taillebois, Ive de Vesci.

Jasce le Flamand, Jumel (Juhel)de Toeni.

Lanfranc, Le Vicomte.

Mathieu de Mortagne, Maurib de Caen, Mile Crespin, Murdac.

Niel (Néel) d’Aubigni, Niel de Berville, Niel Fossard, Niel de Gournai, Niel de Munneville, Normand d’Adreci.

Osberne d’Arques, Osberne du Breuil, Osberne d’Eu, Osberne Giffard, Osberne Pastoforeine, Osberne du Saussai, Osberne de Warci, Osmond, Osmont de Vaubadon, Oure d’Addetot, Oure de Berchères.

Pierre de Valognes.